学者:西班牙和以色列交锋背后,是犹太民族与伊比利亚的“千年恩怨”

来源:中国青年报

9月9日,西班牙马德里,支持巴勒斯坦的抗议活动现场,一名抗议者举着写有“阻止以色列”的标语。 视觉中国供图

作者 王顺君 孙力舟

近日,西班牙与以色列的外交摩擦骤然升级。西班牙政府多次对以色列在巴以冲突中的表现提出尖锐批评,称以方“行为过激”,以色列则指责马德里“敌意满满”。

这种言辞上的冲突固然是现实政治的产物,但对熟悉西班牙与以色列及犹太民族恩怨纠葛的人来说,却会关联到早已沉淀在史料中的往事。数千年间,犹太民族在伊比利亚半岛上经历过与其他族群的共同繁荣,也遭遇过敌视、杀戮与驱逐;各方经年累月积聚起来的复杂感情,给当下的争执涂抹上了格外厚重的底色。

从“异端”到“黄金时代”

犹太人与伊比利亚半岛的“缘分”可以追溯到古罗马时代。公元70年,罗马军团摧毁耶路撒冷圣殿,犹太人被迫流散,不少人沿地中海西行,在伊比利亚半岛定居。公元3世纪时,《拉文纳地理志》中已经出现了“希伯来人居所”的记载。

展开全文

彼时的西班牙是罗马帝国一个富庶的行省,橄榄油、葡萄酒、金属和农产品出口业务繁荣,吸引犹太商旅在塞维利亚、塔拉戈纳、梅里达等城镇立足。生活在7世纪的学者塞维利亚的伊西多尔在《西班牙通史》中写道:“在梅里达和塞维利亚,可见犹太人的会堂,灯火长明,祷告之声与商旅之声相和。”

随着西哥特王国兴起,犹太人的处境开始恶化。西哥特王国原本在阿里乌派与天主教间摇摆,到6世纪末确立天主教为国教。随即,犹太人被视为“异端”并遭遇打压。654年成书的《西哥特法典》规定:犹太人不得担任涉及基督徒的官职,不得与基督徒通婚,不得拥有基督徒奴仆,父母必须允许子女接受基督教教育,禁止行割礼和守安息日……违者可能被没收财产甚至遭到驱逐。编年史家托莱多的胡利安在一次布道中毫不掩饰地宣称:“若犹太之法仍在,基督徒之法必受玷污。唯有驱逐,王国方能归一。”这些严厉的限制不仅源于宗教偏见,背后更隐藏着政治逻辑:一个分裂已久的王国,需要通过塑造共同的信仰来整合权力,排斥“异类”就成了最直接的手段。

这种趋势在公元711年被外力打断——倭马亚王朝的军队渡海而来,在瓜达莱特战役中击败西哥特国王罗德里戈。加上西哥特政权本就内讧不休,穆斯林军队迅速横扫半岛。犹太社群对此的态度耐人寻味:很多人选择协助新来者,因为他们觉得,穆斯林的统治比西哥特法典的压迫更可接受。阿拉伯史家伊本·阿德哈姆记载:“希伯来人开城迎主,祈求新政宽仁。”虽有夸张,大体上还是反映了犹太人对政权更替的期待。

穆斯林统治时期,伊比利亚半岛的犹太人迎来了“黄金时代”。伊斯兰法承认犹太人和基督徒均是“有经人”,属于“受保护民”;虽是要缴纳“吉兹亚”人头税的二等公民,但他们可以保留宗教信仰和社群自治。对比西哥特时期的强制改宗,这已是极大改善。

穆斯林政权出于现实考量,需要犹太人在财政、医学和学术上的才能。10世纪的科尔多瓦哈里发国相当繁荣,有犹太学者担任财政大臣、御医和外交官。著名的哈斯代·伊本·沙普鲁特不仅是哈里发的御医,还是众多犹太学者的资助者。他推动将阿拉伯与希腊典籍翻译为希伯来语,使犹太文化焕发出新的光彩。沙普鲁特甚至致信拜占庭帝国皇帝,劝其对治下的犹太人“温厚待之”。公元10世纪至11世纪的编年史家伊本·哈伊安写道:“科尔多瓦之夜……有三种语言交织:阿拉伯语,拉丁语和希伯来语。”在后世的记忆中,类似的描绘勾勒出了犹太民族在伊比利亚半岛“黄金时代”的意象。

犹太人夹在两大势力之间

这样的繁荣并不长久。11世纪后,科尔多瓦哈里发国崩溃,天主教的“光复运动”步步推进,穆斯林政权内部则争斗不休,财政紧张,社会动荡。犹太裔族群在这一时期仍可进入上层社会,但也更加脆弱。1066年,格拉纳达发生一起严重暴力事件,起因是犹太人首相约瑟夫·伊本·纳格里拉被指专权,引发民众暴动并袭击犹太人社区,编年史载:“血流成渠,书卷成灰。”史书记载,这是犹太人在穆斯林统治下首次遭遇大规模集体暴力。

自12世纪起,来自北非的阿尔摩拉维德与阿尔摩哈德王朝先后入主西班牙,它们推行更严苛的政策,许多犹太人和基督徒被迫流亡。著名犹太哲学家迈蒙尼德正是因阿尔摩哈德的逼迫逃离科尔多瓦,最终在埃及得到庇护。犹太人意识到,自身夹在两大势力之间:穆斯林不再宽容,基督徒也逐渐恢复了对“外教人”的排斥。

随着天主教“光复运动”声势壮大,犹太人的处境愈发艰难,托莱多编年史家罗德里戈在《卡斯蒂利亚史》中感叹道:“昔日国王倚仗犹太人以理财,如今街头布道者却将他们称为弑主之族。”这种话语逐渐渗入社会生活,成为暴力的前奏。1348年,黑死病席卷伊比利亚半岛,犹太人被诬为“投毒者”;1391年,塞维利亚爆发大规模反犹骚乱,数千人死于非命,这场风暴随即席卷西班牙各地。编年史作家胡安·马努埃尔写道:“街道被火焚,犹太会堂化作灰烬,逃亡者之哭号,昼夜不绝。”历史研究者认为,这一连串屠杀几乎摧毁了西班牙当地犹太社群的根基。

1478年,被称为“天主教双王”的阿拉贡国王费尔南多二世与卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉建立宗教裁判所,重点打击那些表面上改变了信仰,却秘密遵守犹太教律法的“新基督徒”。1492年,随着格拉纳达陷落,“光复运动”彻底完成,“天主教双王”颁布《阿尔罕布拉法令》,要求犹太人必须在数月之内改宗或离境。如此一来,不愿改宗的犹太人只能用极低的价格变卖家产,为自己筹集远走他乡的路费。用目击者的话说,一座葡萄园动辄以手帕的价格出售,一栋房子以驴子的价格甩卖。

编年史家埃尔南多·德·普拉多如此描述当时的情景:“大路上,犹太人负担沉重之行囊,妇孺啼哭,商人抛售家产,牲畜和书籍以极低之价被人取走。”据估计,当时有20万犹太人被迫流亡,西班牙失去了财政、商业、医术与学术领域的一批精英。

冲突并非历史的唯一面向

不过,即便在“光复运动”带来的紧张氛围中,犹太人与基督徒依旧合作与共处。在14世纪的托莱多,有基督教国王聘请犹太学者参与古典文献的翻译和记录。卡斯蒂利亚的阿方索十世主持的“托莱多翻译学院”便是典型例证,希腊哲学与阿拉伯科学通过犹太人译者之手传入拉丁世界。甚至在大规模驱逐令发布前夕,仍有贵族上书请求保留犹太社群,称“他们在税收与金融上至关重要”。因此,这段历史不能用单一的冲突视角来描绘。

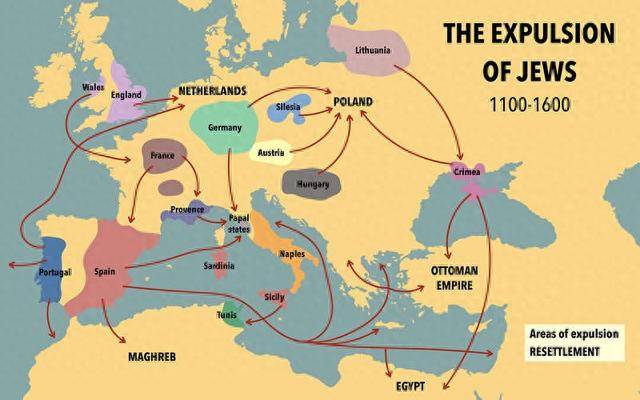

这一切都令纷繁复杂的西班牙历史充满矛盾:一方面,犹太民族是西班牙经济与文化的重要组成部分;另一方面,宗教与民族主义情绪不断积累,最终导致针对犹太人的大规模打击与流放。很多西班牙犹太人在新的落脚地再次遭受打压或驱逐,流离失所长达几十年。他们在奥斯曼帝国、意大利、北非、荷兰乃至美洲逐步建立了新社区,却始终保留着对“塞法拉德”(西班牙)的记忆,西班牙犹太人也被称作“塞法迪犹太人”。

至于那些改信天主教而得以留在西班牙的犹太人,依然遭受系统性歧视,哪怕通婚数代人之后,他们仍被认为没有“清洁血统”,可能成为“国家的敌人”。时间转眼来到20世纪30年代西班牙内战期间,弗朗哥一方把共和阵营塑造成“反西班牙、反天主教”势力。他们借鉴了欧洲极右翼常见的修辞,把对手描绘成“犹太人-共济会-布尔什维克”联盟。事实上,西班牙境内的犹太人当时已所剩无几,由此可见弗朗哥政权的论述之荒谬。

2015年,西班牙政府通过法案,允许塞法迪犹太人后裔申请西班牙国籍,这被视为官方层面的和解与补偿。许多犹太人后裔在仪式上朗诵祖辈留下的“拉迪诺语”(古西班牙语)诗歌,以纪念持续几个世纪的流亡岁月。

真正的和平不能靠同化与压制

当西班牙与以色列因21世纪的中东冲突关系紧张时,熟悉历史的人或许会觉得,双方在现实中的争执并非与宿怨无关。犹太人在伊比利亚半岛曾经遭受的歧视,已经融入这个族群的记忆;当然,“黄金时代”的多元共处同样是欧洲文明遗产的组成部分。

从1391年的流血到1492年的驱逐,从科尔多瓦的繁荣到塞法迪的流离失所,犹太民族在西班牙的遭遇像一面面镜子,照见了人类如何在仇恨中犯错,也照见了文明如何在交流中创造辉煌。回顾这段历史,人们既应该反思民族与宗教排斥所带来的伤害,也可借机提醒更多人:任何长久的稳定与繁荣,都不可能建立在排斥与仇恨之上。西班牙与以色列的外交风波或许会转瞬即逝,但它牵出的历史记忆长久地警示全世界:无论是在中东还是在欧洲,真正的和平不能靠同化与压制,而是要靠对差异的尊重与包容;只有跨越宗教与民族的界限,共存与理解才可能成为时代的主流。

(作者王顺君是翻译家和中世纪史学者,作者孙力舟是键睿智库高级研究员。)

来源:中国青年报客户端

评论